宮崎駿のアニメーションの世界は、見る者を魅了する世界観と豊かな色彩で溢れています。これらの世界観や表現には、西洋絵画が深く影響を与えています。

この記事では、宮崎駿の作品と西洋絵画との間の関係を探ります。それでは、一緒にこの魅力的な芸術の交差点に足を踏み入れ、未知の発見を楽しみましょう。

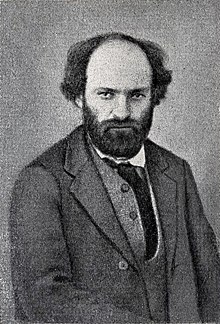

宮崎駿とポール・セザンヌ

宮崎駿のWikipediaに、彼が絵を学ぶ過程で影響を受けた画家の名前が記載されています。

学生時代に、中学の恩師・佐藤文雄のアトリエでデッサンを独学で学び、ポール・セザンヌのような印象派に影響されている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E9%A7%BF#cite_note-14

ポール・セザンヌは「近代絵画の父」と称され、後期印象派の代表的な画家です。

彼の作品は、独自の筆使いと革新的な視点で知られています。セザンヌは、従来の遠近法を取り入れず、多視点を一つの絵の中に収めようとしたり、自然や人物、風景を幾何学的な形態で表現しました。彼のこの独創的なアプローチは、絵画に革新と多様性をもたらしました。

この革新性と実験精神は、宮崎駿のアニメーション作品にも見て取れます。

息子へのアドバイス「ヨーロッパの絵画を集めなさい」

ゲド戦記の製作日誌によると、宮崎駿は当時ゲド戦記の監督を努めていた息子の宮崎吾朗に、以下のようなアドバイスをしました。

「(物語の舞台の)モデルは、ヨーロッパの絵画の中に、沢山ある。まず、絵を知らなければならない。ヨーロッパの絵画を集めなさい」

宮崎駿 https://www.ghibli.jp/ged_01/20making/000317.html

このアドバイスからは、宮崎駿が映画の世界観を作る際に西洋絵画からインスピレーションを受けていることが分かります。

そして以降に話していたことをまとめると次のようになります。

1.無から有を生み出そうとしてはいけない。古今東西の絵の中に、映画のモデルとなる世界は、必ず存在する。その絵を見つけること

2.映画の時代背景と、探すべき絵画との時代背景・モティーフに注目すること。

3.その世界を、ひと言で表す言葉を探すこと。

https://www.ghibli.jp/ged_01/20making/000317.html

この話からは宮崎駿の創造方法や、創造に対するスタンスが見て取れます。

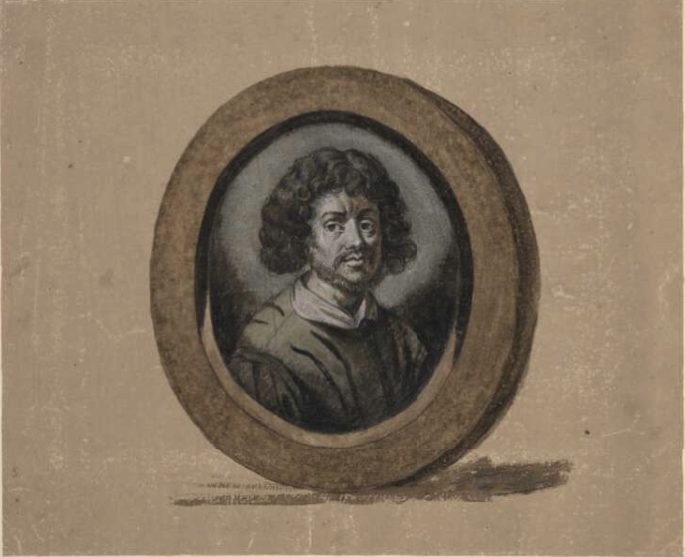

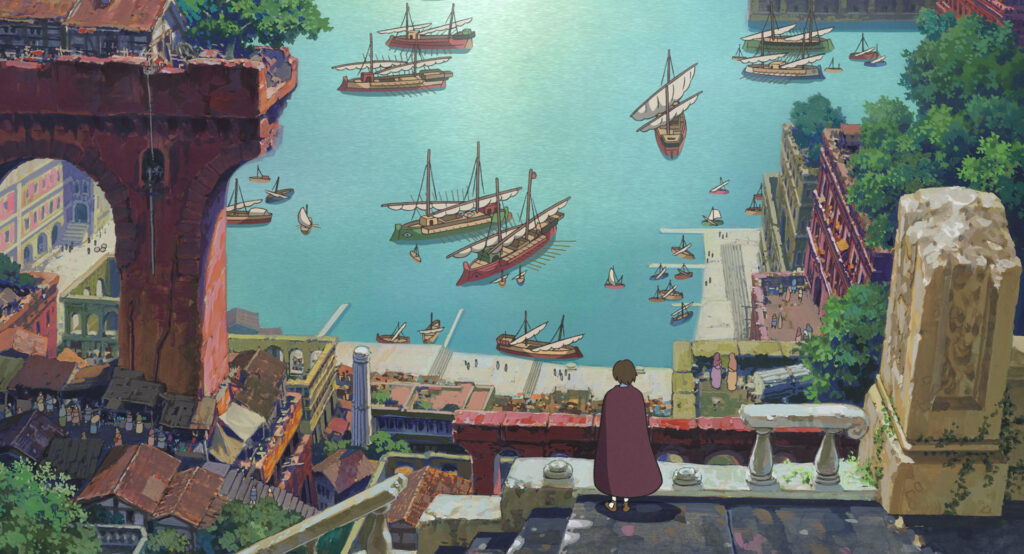

実際に『ゲド戦記』の世界観とビジュアルには、さまざまな画家の作品が影響を与えています。まず、宮崎駿の提案で、17世紀のフランスの風景画家、クロード・ロランの絵画が参考にされました。彼の作品では、当時廃墟であった古代ローマの神殿などが、ロランの想像によって理想郷として美しく描かれています。

また、ロマン主義時代の画家たちの作品からもヒントを得ています。特にドイツのカスパー・ダーヴィト・フリードリヒやアルノルト・ベックリンの絵画は、古代ギリシャやローマの遺跡を題材にした廃墟の風景を表現していることで知られています。

さらに、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの展覧会を訪れた際にも、新たな着想を得たそうです。これらの要素が組み合わさり、『ゲド戦記』独自の魅力的なビジュアルスタイルが生まれました。

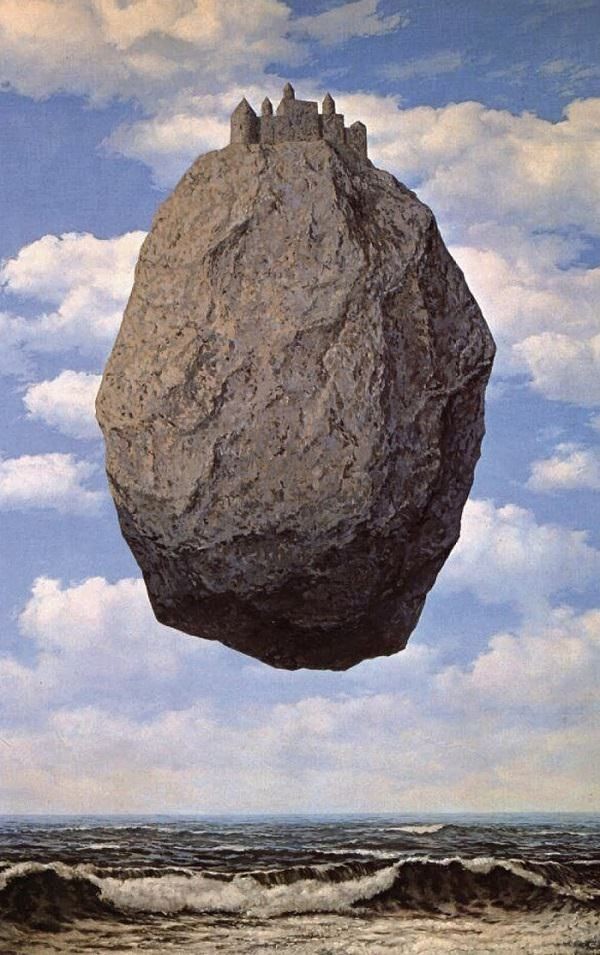

天空の城ラピュタとルネ・マグリット

ルネ・マグリットの絵画『ピレネーの城』は、天空の城のラピュタや、ハウルの動く城に影響を与えています。

「ピレネーの城」は、青空の下、海上に浮かぶ大きな岩の上に城が築かれています。

この絵の作者ルネ・マグリットは、以下のように語っています。

海からも陸からも登ることができない。空や想像力によってのみ入ることができる。

ルネ・マグリット

これは、ファンタジーアニメ全てに通じる考え方で、宮崎駿の映画作りと共鳴したのかもしれません。

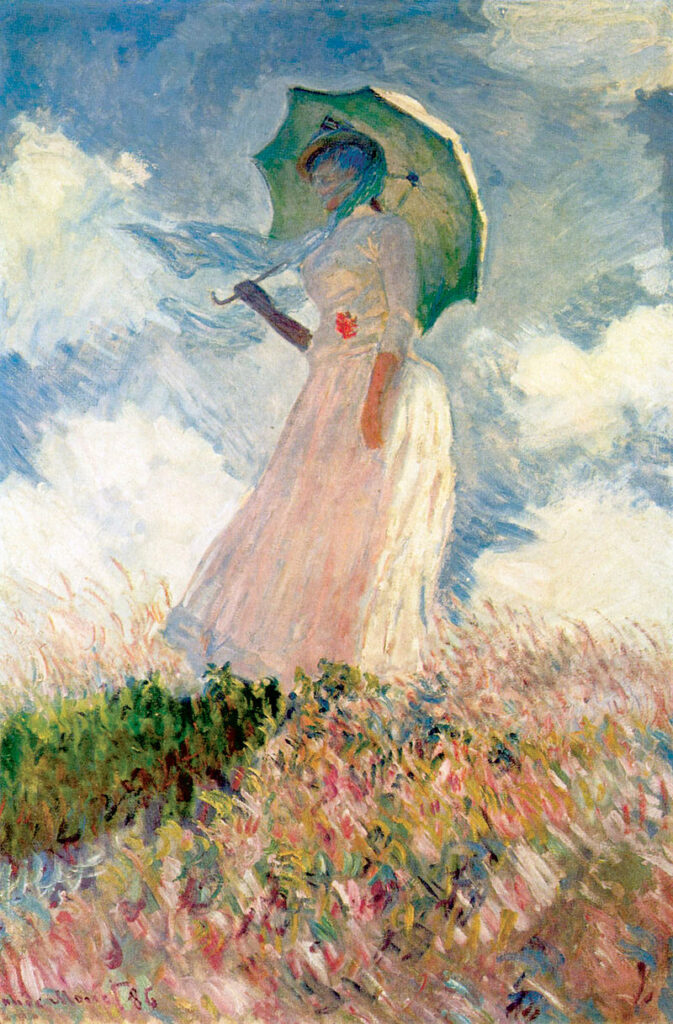

風立ちぬ・ハウルの動く城とクロード・モネ

『ハウルの動く城』に登場するあるシーンで、ハウルはソフィーを草原に連れて行きます。そのシーンで、雲を背景にして丘の上に立つソフィーをハウルの視点から描いたカットが印象的です。そのカットがクロード・モネの1875年の名作「散歩、日傘をさす女性」を彷彿とさせ、モネの作品を参考にレイアウトされたのではないかと推測されます。

『風立ちぬ』でも、特に印象に残るシーンがあります。そのシーンは、草原で傘を持っている女性が描かれており、風が吹き抜けて傘が飛ばされるというものです。

これも、クロード・モネの絵画によく似た構図となっています。

風立ちぬの菜穂子と同様に、この絵のモデルとなった、モネの妻・カミーユも結核を患っていました。

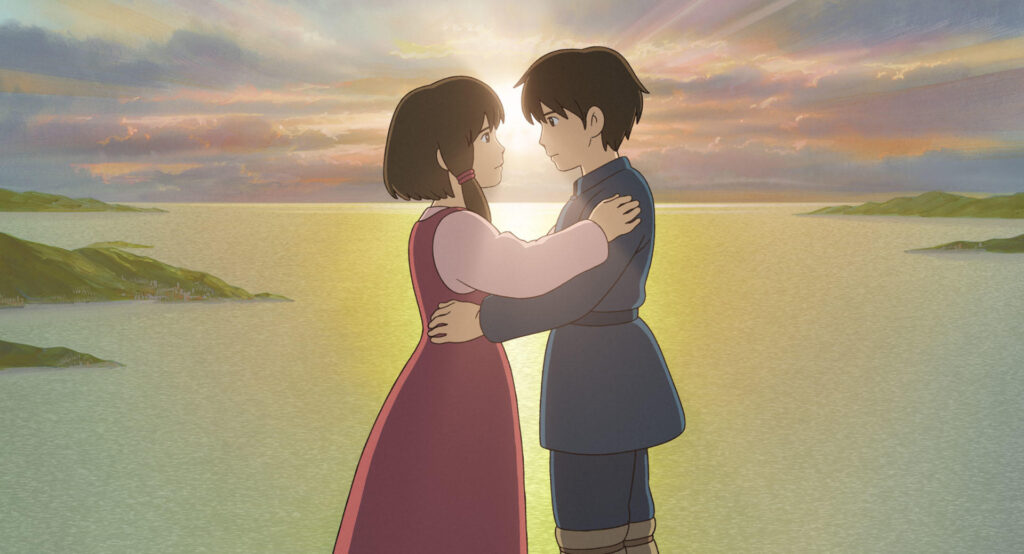

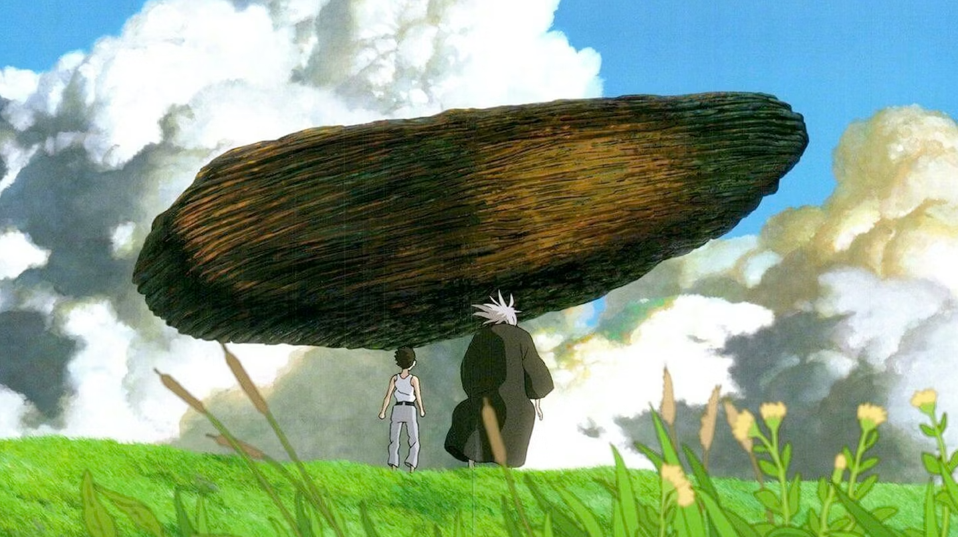

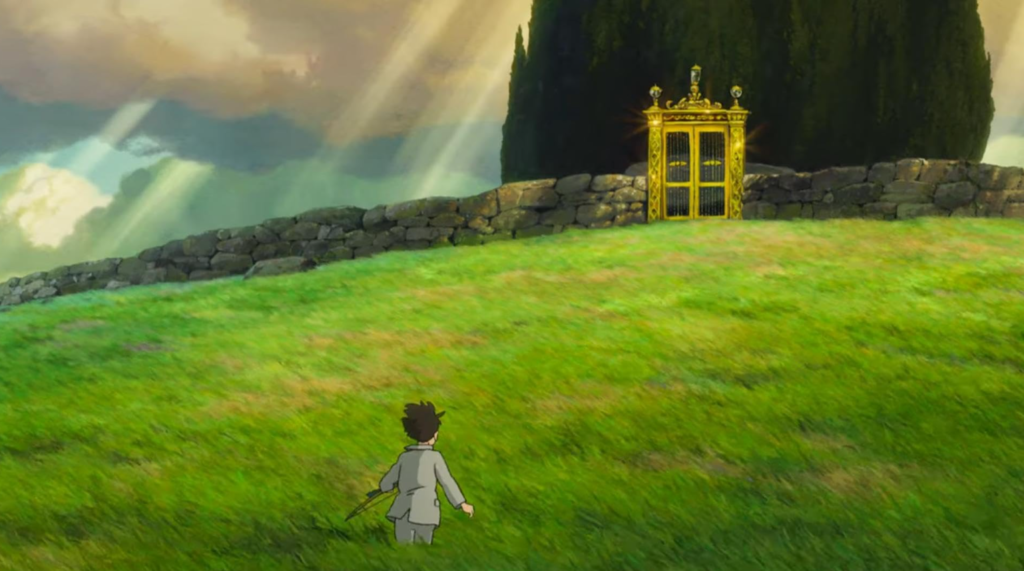

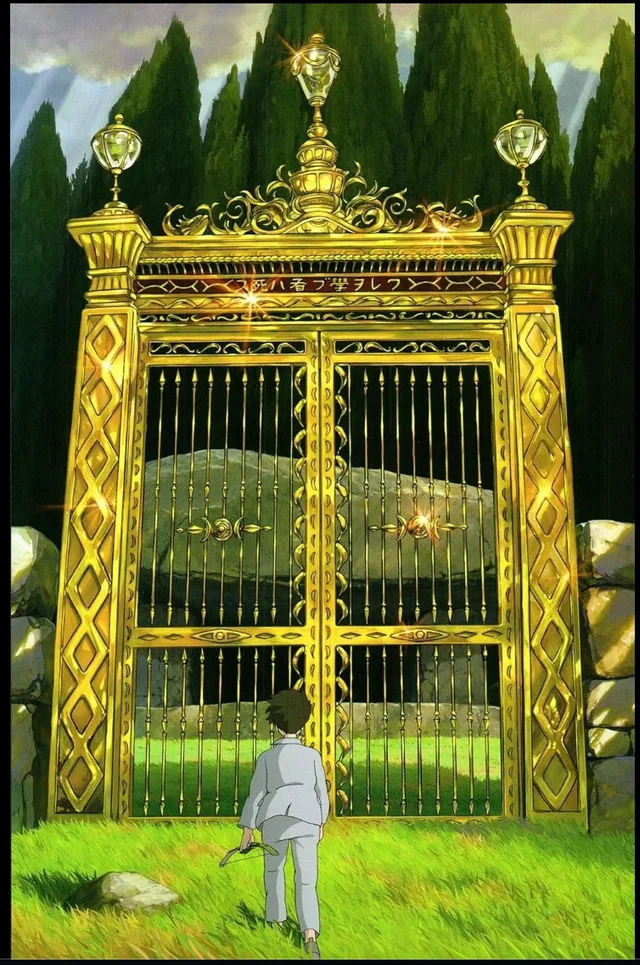

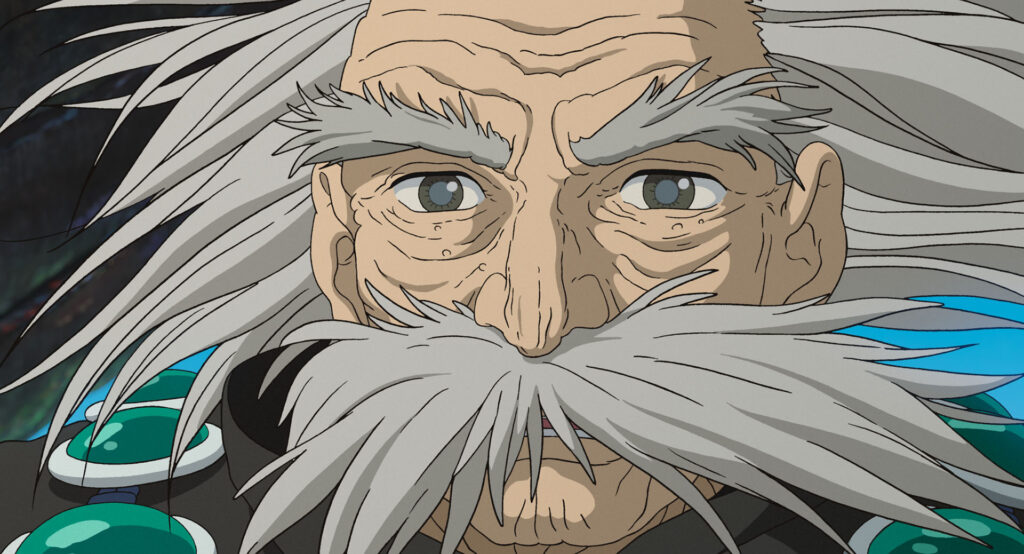

君たちはどう生きるかとシュルレアリスム

『君たちはどう生きるか』の作中で登場する異世界は、ベックリンの『死の島』をほとんどそのまま引用しています。

『死の島』は、静謐で幽玄な雰囲気が特徴の作品で、神秘的な島が描かれ、死と静寂、そして美しさが同居する世界が表現されています。

この絵画の影響を受けた『君たちはどう生きるか』の異世界は、その幽玄で神秘的な雰囲気を借りて、物語に深みと複雑さを加えています。ベックリンの作品のように、死と生、現実と夢、美しさと恐怖といった相反する要素が同居する空間は、物語の進行とキャラクターの成長、変化に大きな影響を与える要素として作用しています。

『君たちはどう生きるか』には、眞人と他のキャラクターが大叔父のいる別の世界へ移動するための回廊が登場します。その回廊の描写は、ジョルジョ・デ・キリコの有名な絵画『通りの神秘と憂愁』を思わせるものです。

また、作者であるジョルジュ・デ・キリコは、この絵について以下のようにコメントしています。

戦争の結果は、おそらくこのような絵のものになる

ジョルジョ・デ・キリコ

空襲のシーンから始まる『君たちはどう生きるか』にも通じるものを感じます。

現代アーティスト・村上隆もこの件についてXで触れていました。

今回、目立って出てきた参照絵画はベックリンの「死の島」です。他にもたくさんの芸術の参照例があったと思いますが、それらを、作った芸術家の脳内のシナプシスの電極のスパークに全身全霊を委ね、己の脳のクリエイティブな瞬間のスパークに結びつけ、駿さんの会いたい、元気な頃の彼の母親に会いに pic.twitter.com/jdLFBssInO

— takashi murakami (@takashipom) July 15, 2023

さいごに

今回紹介したものはごく一部です。宮崎駿の作品と西洋絵画との結びつきは、それだけに留まらない深く多層的なものです。それぞれの作品は、一見すると個別の存在に見えますが、より深く、より注意深く探ることで、その間の複雑な繋がりが見えてきます。

皆さんも西洋絵画とジブリの作品をじっくりと見つめ直し、自分自身の目で新しい発見をしてみてください。ある特定のシーン、キャラクターの表現、背景のデザイン。それぞれが、過去の芸術作品と対話し、共鳴し、そして時には進化しているのを感じ取るでしょう。

コメント